E’ proprio vero: ‘Siamo ciò che mangiamo!’

Mangiare? C’è chi lo considera esclusivamente un bisogno primario. Beh, non potrebbe sbagliarsi di più. E’ vero, siamo fatti di quel ci sfama e il fisico rappresenta un po’ lo specchio delle nostre scelte alimentari ma l’essere umano, nel rapporto ‘carnale’ con il cibo – ammettiamolo – trova assai di più. Fonte di nutrimento ma, spesso, parimenti, di piacere. Occasione, per ritrovarsi insieme e gesto, pure, d’amore. Insomma, a tavola – volente o nolente – ci si racconta.

A sua volta e per inevitabile conseguenza, succede – anche – il contrario. Vale a dire che la letteratura, per parte sua, si serve spesso del cibo, come escamotage per descrivere la società. Fenomeno, difatti, a stretto legame con le abitudini, i vizi privati e le pubbliche virtù, o gli standard economici di un determinato periodo storico.

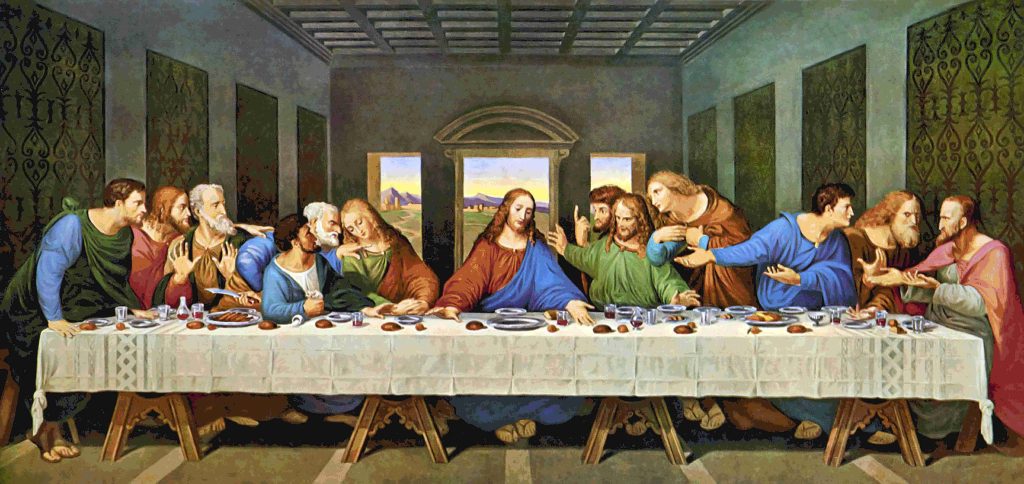

D’altra parte, non è iniziato tutto con una mela? Già nella Bibbia – a rifletterci – sono innumerevoli le circostanze, in cui ci si descrive, attraverso le pietanze. A partire dalla fatidica storia di Adamo ed Eva e del loro Peccato Originale, in grado di condizionare le sorti del mondo a venire o le parabole, sempre per rimanere in argomento, contenute nei Vangeli, dove vengono esposti ai lettori i miracoli di Nostro Signore (dalla moltiplicazione del pane e dei pesci, alla trasformazione dell’acqua in vino; giusto per fare qualche esempio).

Persino l’Odissea – volendo appellarci agli eminenti Classici – dedica al tema uno spazio decisamente ampio e un ruolo, non certo secondario. L’orto dei Feaci, nel quale fioriscono e fruttificano “peri e granati e meli con splendidi frutti, dolcissimi fichi e rigogliose piante d’ulivo” la dicono lunga; come, altrettanto, l’antro di Polifemo, dove “erano carichi di formaggi i graticci, eran stipati i recinti, di agnelli e di capretti”. Lo stesso Odisseo, per poter entrare nell’Ade, si troverà costretto ad offrire latte e miele alle anime dell’oltretomba e sacrificare, subito a seguire, una pecora nera e un montone. La ninfa Calipso fa la sua comparsa nell’ambrosia, spartiacque tra l’umano e il divino ma le citazioni sono numerose al proposito e tutte interessanti.

Nel Satyricon di Petronio, il celebre banchetto di Trimalcione s’impone come momento più alto della vicenda. Più in là, Dante stesso – immenso Vate – dedicherà un girone infernale proprio all’ingordigia.

Persino Casanova, nelle sue Memorie, ne parla. Per le ostriche – da sempre ritenute afrodisiache – spende parole infuocate: “Ci divertimmo a mangiare le ostriche, scambiandole quando già le avevamo in bocca. Lei mi presentava sulla sua lingua la sua, nello stesso istante in cui io le imboccavo la mia. Non esiste gioco più lascivo, più voluttuoso tra due innamorati…”.

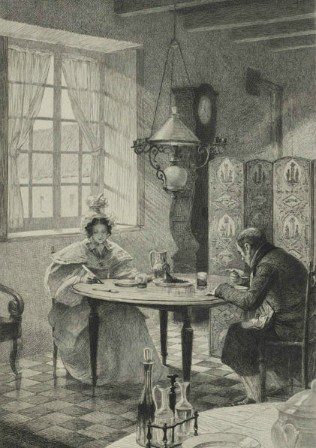

Potremmo andare avanti, sulla falsariga, ancora a lungo. Approdiamo, così, all’Ottocento, con l’irrompere del romanzo. Ebbene, qui gli alimenti assurgono a vero avamposto della realtà. Ne I Promessi Sposi, mentre Don Rodrigo e i suoi bravi gozzovigliano con carni pregiate e litri di vino, il buon Renzo porta ad Azzeccagarbugli i famosi capponi, privandosene per una buona causa, il suo matrimonio con Lucia. Ancora, la tavola di Madame Bovary è degna d’invidia: “C’erano quattro lombate di bue, sei fricassee di pollo, un umido di vitello, tre cosciotti arrosto, e, nel mezzo, un bel maialino di latte allo spiedo, circondato da quattro salsicciotti all’acetosella”. Opulenza, che stride in maniera evidente con una fame d’amore da parte della protagonista, praticamente insaziabile.

Idem dicasi per Il Gattopardo. Tomasi di Lampedusa, dal canto suo, ripercorre la formula del contrasto. A fronte di un desinare ricco, si riflette il declino della nobiltà, oramai offuscata dall’arrivo delle Giubbe Rosse, guidate da Garibaldi.

Tanta storia e tanti testi, a testimonianza di un matrimonio indissolubile. Tuttora, quando ci si ritrova ad assaggiare qualcosa che non si mangiava da tempo, o a riscoprirne il sapore, magari grazie ad una ricetta che ne rinverdisce il ricordo, il palato subito si riaccende e con esso, sovente, anche il cuore. Non bastasse la Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust a ricordarcelo, potrebbe intervenire, a dimostrazione e in dimensione analoga – il topolino Ratatuille, capace di destare le papille gustative del critico Auguste Gusteau.

Piccoli morsi, assaggi concessi alla gola nel susseguirsi delle epoche, che sono valsi assai di più del loro ruolo di promessa culinaria. Hanno rappresentato lo scorrere del tempo e l’evolversi di noi, uomini e donne, in un accento che si manifesta semplice poiché automatico, con l’azione del nutrirsi ma che tale non è. In esso si racchiude un messaggio enormemente più profondo e intenso.

“Non riesco a sopportare quelli che non prendono seriamente il cibo”, scriveva, d’altronde, a suo tempo, il saggio Oscar Wilde. Come contraddirlo?

QUEL LEGAME INOSSIDABILE TRA CIBO E STORIA…

LEGGI TUTTE LE NEWS NELLA SEZIONE MANGIARE SANO