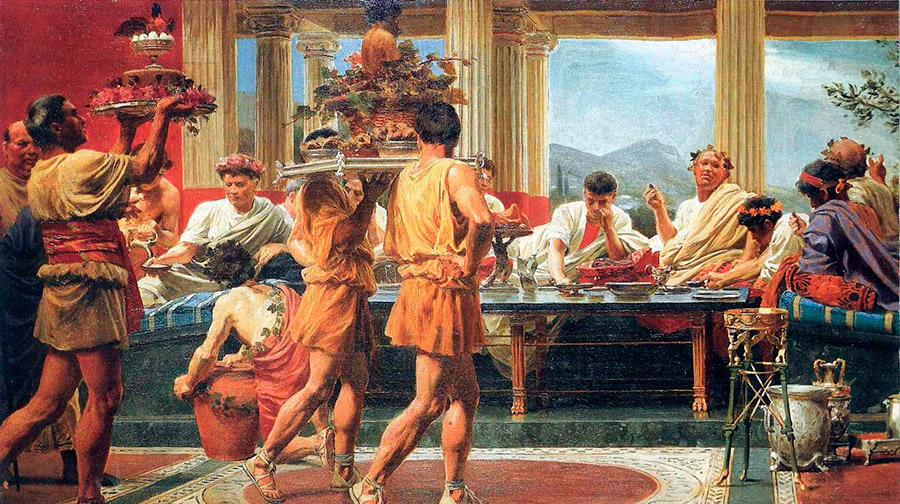

A tavola oggi c’è… pavone

“Si dice che Quinto Ortensio sia stato il primo a servire questi uccelli, in occasione del banchetto inaugurale del suo sacerdozio. Ma quest’iniziativa veniva lodata più dagli amanti delle cose sontuose che dalle persone serie. Molti hanno sùbito seguito il suo esempio, col risultato di una levitazione dei prezzi, cosicché le loro uova venivano vendute per cinque denari ognuno e i volatili, comodamente, per cinquanta…” Così scriveva Varrone, circa 100 anni a.C., nel suo Rerum Rusticarum De Agri Cultura – Liber III.

Ancor meglio e più nel dettaglio ne tratta l’Artusi: “Ora che nella serie degli arrosti vi ho nominati alcuni volatili di origine esotica, mi accorgo di non avervi parlato del pavone, Pavo cristatus, che mi lasciò ricordo di carne eccellente, per individui di giovane età“.

Una storia lunga secoli

E prosegue: “Il più splendido, per lo sfarzo dei colori, fra gli uccelli dell’ordine dei gallinacei, il pavone abita le foreste delle Indie orientali e trovasi in istato selvatico a Guzerate, nell’Indostan; a Cambogia, sulle coste del Malabar; nel regno di Siam e nell’isola di Giava. Quando Alessandro il Macedone, invasa l’Asia Minore, vide questi uccelli la prima volta, dicesi rimanesse così colpito dalla loro bellezza, da interdire con severe pene di ucciderli.

Fu quel monarca che li introdusse in Grecia, ove furono oggetto di tale curiosità, che tutti correvano a vederli. Ma poscia, trasportati a Roma sulla decadenza della Repubblica, il primo a cibarsene fu Quinto Ortensio l’oratore, emulo di Cicerone e, piaciuti assai, montarono in grande stima, dopo che Aufidio Lurcone insegnò la maniera d’ingrassarli, tenendone un pollaio dal quale traeva una rendita di millecinquecento scudi. La qual cosa non è lontana dal vero, se si vendevano a ragguaglio di cinque scudi l’uno“.

Lo status Symbol che non ci si aspetta

E in effetti, per molti anni il pavore ricoprì il ruolo di pietanza solenne. Il trionfo – se vogliamo – della cucina rinascimentale.

“La carne di questo animale – scrive il Tanara – che più tardi d’ogni altra si putrefà per la sua durezza, cuocesi e servesi ne’ sudetti modi de’ polli, capponi, e Galli d’India, et massime i pavoncini di tre mesi, perché pare però, che fuori dell’occasione d’ornar le tavole nuziali, freddo salpamentato[?], con la sua coda più breve ma larga, e lo stesso suo colorato collo servito, in altro modo poco si prattichi“. A testimonianza dell’uso soprattutto scenografico di un piatto, alla fine, neppure poi – a quel che risulta – eccessivamente succulento.

Scrive Isidoro, al riguardo della carne: “È tanto dura che a mala pena riesce a saper di putrido, e non è facile da cuocere“. Non mancavano, dunque, financo in passato, i detrattori.

Tant’è che, a lungo andare, la ‘ciccia’ venne sostituita da quella assai più commestibile e tenera dei tacchini: “Credo che li sopradetti Galli d’India [i tacchini] habbino levato a questo animale la molestia d’intravenir in ogni pasto, come più teneri, e sani. Fannosi, però, salciccie di polpe di pavone buone. Scorticasi ancora un pavone comodamente, et involto in carta unta o coperto di rete, si cuoce arrosto. Da poi, con la sua stessa pelle si ricopre e, con qualche ferretto o legno, sostentato nel piatto in piedi su la tavola cotto, e con le piume si porta“. Tanara (L’economia del cittadino in Villa)

Vezzi, mode… divertissiment

Chissà, forse nell’animo di qualcuno leggere di così antiche e cruente tradizioni può suscitare sdegno o raccapriccio. In realtà, va chiarito che di convenzioni si tratta, nulla di più. Pensiamo al rapporto antitetico e combattuto, di molti, con le frattaglie, oppure alle nuove frontiere della tavola, in cui sul piatto si ergono a protagonisti gli insetti. Abitudini. Mentalità. Ma nessuna regola fissa.

Eppure, ad esser curiosi, viene da domandarsi perché il pavone abbia ‘fallito’. Un po’, secondo quanto premesso, lo si intuisce. Andando a ritroso, ci si imbatte in un’epigrafe marmorea custodita nei Musei Capitolini: “Abemus in cena pullum, piscem, pernam, paonem“. Una consuetudine, dunque, per i Romani, che riuscirono ad esportarlo in Francia, in Inghilterra e in tutta Europa.

Così, Vitellio prediligeva le cervella e le chiamava celata di Minerva, convinto che giovassero al cervello umano. Predilette rispetto a quelle dei quadrupedi, poiché ‘meno molli’. Eliogabalo ne adorava le lingue; Caligola, dal canto suo, ne faceva una ‘questione di potere’ e pure Muleasso, re di Tunisi, se ne saziava, sotto una valanga di aromi, tanto da lasciare impregnato d’odore il vicinato per ben due giorni.

Pensate, la più antica citazione biblica sull’argomento si ritrova nel Primo Libro dei Re (10,22) quando si dice importato dalle navi di Hiram che venivano da Tarsi, assieme ad oro, argento, avorio e scimmie. Un animale di gran pregio, quindi, da sempre.

Tuttavia se, come si è già accennato, il primo a mettere in tavola il pavone, nell’Antica Roma, fu Ortensio, le ragioni della scelta sono per lo meno inaspettate. Pare che gli animali gli avessero rovinato tutto l’orto, tanto che, nel secolo XVII, ancora Tanara poetizza: “L’aver d’Ortensio l’orto lacerato / fummi di gloria dolce, e morte amara, / che col gusto placai l’animo irato / a che non mi giovò beltà preclara”.

…quel che in pochi sanno

E la cottura prevedeva le medesime accortezze riservate a polli, capponi ed altri volatili. Si preferivano, per via dell’essenza stoppacciosa, i pavoncini, fino a tre mesi. Di solito sul desco veniva servito un esemplare maschio, soprattutto in occasione dei pranzi solenni. Cotto in più modi e adornato con la coda allargata, la testa ed il collo con le piume ben in mostra. Sfarzo, per l’appunto.

Il ‘timbro’ compatto del pavone adulto serviva, piuttosto, per preparare insaccati. D’altra parte, allevarlo era – ce lo racconta sempre Tanara – piuttosto sconveniente: “distruggitore di tetti, ruinatore d’orti, avido usurpatore delle altrui fatiche“, pur concedendogli l’attenuante di fare buona guardia e di essere ‘il più bello d’ogni volatile’. Cominciamo, pertanto, a farci un’idea di un cibo che, propriamente, era più di rappresentanza che di evidente piacere.

Nella cucina italiana dal XIV al XIX secolo, la presenza – va detto – è scarsa. Tuttavia, a norma di curiosità, vi riproponiamo lo stralcio di un’antica ricetta, probabilmente originaria del XVI sec, edita da Maestro Martino, in un manoscritto della Library of Congress di Washington, intitolato Libro de arte coquinaria.

Per pavoni vestiti che parono vivi…

“…dappoi, scconcialo molto bene arrosto, et empielo de bone cose con bone spetie et togli garofoli integri et piantagli per lo petto, et ponilo nel speto et fallo cocere ad ascio. Et d’intorno al collo ponevi una pezza bagnata, aciò che’l foco non lo secchi troppo. Et continuamente bagnia la dicta pezza. Et, quando è cotto, cavalo fore e rivestilo con la sua pelle. Et habi uno ingegno di ferro fitto in un taglieri et che passi per i piedi et per le gambe del pavone, aciò che’l ferro non se veda et quel pavone stia in piedi dritto col capo, che para vivo. Et acconcia molto bene la coda, che faccia la rota.

Se voli che gitti foco per il beccho, togli una quarta oncia de canfara, con un pocha de bombace sì intorno, et mittila nel beccho del pavone, et mettivi etiamdio un pocha de acqua vite o de bon vino grande. Et quando il vorrai mandare ad tavola, appiccia il focho nel dicto bombace, et gietterà focho per bon spatio di tempo. Et per più magnificentia, quando il pavone è cotto, si po’ indorare con fogli d’oro battuto et sopra lo ditto oro porre la sua pelle, la quale vole essere inbrattata dal canto dentro con bone spetie…“

LEGGI ANCHE: Oca in Onto: e a novembre il nord Italia fa Festa

LEGGI ANCHE: I risvolti segreti alla… tavola di Jalta

1 commento