La morte misteriosa della ‘ragazza di maggio’, ritratto licenzioso e morboso della Dolce Vita

Dicevano di me che fossi bellissima… in realtà ero semplicemente giovane. Forse troppo, visti i tempi. Inesperta. Con pochi stracci in valigia e un universo di sogni in tasca. Non credo che sappiate molto di me, né della mia storia, certo, assai meno nota di quella – addirittura cinematografica – di Elizabeth Short. Lei la chiamavano Black Dahlia. Oh, la dinamica, su carta, si assomiglia. Tutte e due senza spiccioli, entrambe appena giunte in quelle che, allora, erano considerate le capitali del Cinema. Volevo fare carriera. Come modella, come attrice… che male c’è nel possedere ambizioni? Le mie le hanno spezzate, sul pianerottolo di un condominio di Via Veneto, il 2 maggio 1963.

Ah, dimenticavo, mi chiamo Christa Wanninger e, al tempo, avevo solo 23 anni.

Paragonano il mio ad un delitto perfetto. Uno di quei tanti definiti, per prassi e per quella vena di romanticismo che sa renderli più accattivanti, ‘delitti della Dolce Vita‘. Il jet set romano riuscì, in quegli anni, a disegnarsi tanto patinato, con i suoi racconti, quanto efferato. Pensate alla vicenda dei coniugi Bebawi… sensuali ed intriganti insieme. Ma io che c’entravo? Arrivavo da Monaco di Baviera. Ero l’ennesima Signorina ‘nessuno’. Dormivo dietro un separé, nel corridoio di una pensione qualunque. Le stanze erano finite. A pranzo, bastava un cappuccino, nella speranza, poi, di incontrare qualcuno, disposto ad invitarmi a cena. Questa ero io.

Davvero volete sapere? E’ successo tutto così in fretta. Era giovedì. Nel pomeriggio, avevo appuntamento con un’amica. Gerda: Gerda Hodapp, per la precisione. Abitava, lei, in un condominio di via Emilia. L’ingresso posteriore sbocca, appunto, su via Veneto. Scusatemi… cerco di essere più accorta che posso riguardo ai dettagli, ma è trascorso tanto di quel tempo…

Insomma, la portiera, quel giorno, si era assentata. Al suo posto c’era una vicina, messa in carica, giusto per dare un’occhiata al guardaroba. Pare che tutto si sia svolto nel giro di poco. Le urla di una donna, forse le mie. Un uomo – elegantemente vestito – che correva giù per le scale. Lo hanno visto in sei… Lì, proprio davanti all’appartamento della mia connazionale, c’ero io. Accasciata a terra. Immersa in una pozza di sangue.

Ah, ci hanno messo poco a darmi della peripatetica. Sì, insomma, della poco di buono. E’ bastato scorrere le agende, colme di numeri telefonici. Tutte persone importanti, con la fedina penale immacolata… intoccabili.

Allora hanno riversato l’attenzione su l’unica persona che avrebbe potuto salvarmi, a loro avviso e che, invece, non aveva aperto la porta. L’hanno torchiata, ricevendo solo risposte laconiche. Carcerata, ma la misura non sortì alcun effetto. La sua più grande colpa, in fin dei conti e almeno, a mio avviso, fu la paura. Ma mi domando come mi sarei comportata io, al suo posto…

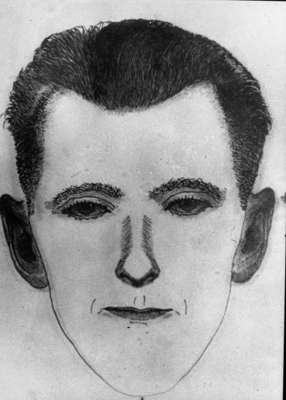

Emerse, invece, per via dei ripetuti interrogatori, la presenza di uomo, come vi accennavo. Indossava un abito grigio. Alcuni hanno asserito che fosse blu. In quanto ai lineamenti, però, erano tutti d’accordo.

Un buco nell’acqua, per tutto il primo anno di indagini. Poi, nel 1964, il quotidiano Momento Sera venne contattato da un tale: Guido Pierri. Era un pittore di Aversa e sosteneva di essere in possesso di informazioni importanti, riguardo all’omicidio. Anzi, era convinto di essere il fratello del responsabile.

Nella sua casa, gli inquirenti trovarono un completo blu; un coltello, compatibile con le ferite che mi sono rimaste addosso e una poesia, con la data e l’ora del delitto. Più una serie di diari, decisamente eloquenti.

La mia morte fu tanto veloce, quanto asfissiantemente lento si rivelò il processo. Fui fortunata, perché alla fine, fu condannato. Del resto, scrisse la propria sentenza da solo e lo fece attraverso quei sui scritti, in cui riportava innumerevoli ossessioni. Amava pedinare le ragazze, in maniera anche casuale. Per non farsi scoprire, nella cronaca, adoperava un codice. Così, un commissariato diventava un fortino; una ragazza francese, di piccola statura, era rinominata micro-gallica. Una cripto-scrittura che, tuttavia, i carabinieri riuscirono a decifrare.

Si scoprì che aveva progettato parecchi delitti. Emerse in sede di perizia psichiatrica.

Tutto liscio, dunque… colpevole individuato… eh no, perché la giustizia non funziona in questo modo. Pierri fu rilasciato. Nonostante tutto. Smise persino di curarsi.

Le ricerche ripresero solo dopo anni, su iniziativa privata. Era il 1971. Beffa del destino, nel ’78 Pierri venne assolto, per insufficienza di prove. Dieci anni dopo, nel 1988, fu la Cassazione a decretarne la condanna. Non era capace di intendere e di volere al momento dell’omicidio, hanno sentenziato. Per cui, fu scarcerato, ancora una volta. Innocuo, secondo loro. Non in grado di commettere, ulteriormente, gesti inconsulti. Eppure quei diari parlavano…

Esprimevano il dolore di un individuo in lotta con se stesso e con la figura paterna. Era convinto di dover riscattare la propria nullità, attraverso gli omicidi. Prendendosi la vita di una persona, esercitava – a suo dire – una personale forma di potere. Un po’ come – più di recente, Donato Bilancia. Ricordate? Nella confusione mentale che lo attanagliava, riteneva di poter dimostrare, in primo luogo a se stesso, di essere, come dire… adeguato.

Secondo il suo progetto, l’intento, quel 2 di maggio, era di uccidere una tizia con il cappotto rosso, proprio lì, in zona via Veneto. Il mio era verde… Scrisse di essere salito con me, in ascensore… il resto è buio. Ci si chiede, financo, se ce ne siano delle altre. Se, come me, esistano vittime inconsapevoli di essersi imbattute in un mostro.

Strano ma, quel che più mi duole, non è aver perso la vita. Piuttosto, l’idea di far parte di un corredo di scrittura. Mi sono ridotta a capitolo di un memoriale di ‘gesta’, ambiziose e folli. Provava piacere nel raccontarsi, una forma di autocompiacimento malato, in cui si guardava e si riconosceva, autocelebrandosi. O si discolpava, nel trovare giustifica a quel che perdono non può avere.

Parlò, al fine di difendersi, di pagine riempite d’impulso, sotto l’onda dell’ispirazione giornalistica. Gli riconosco il talento. E l’arguzia. Ma la mia vita si è conclusa nell’arco di una strappo. E non me la ridarà indietro nessuno. La sua penna mi ha uccisa per la seconda volta. Per la terza, chi l’ha voluto fuori, in libertà.

LEGGI ANCHE: Le tre vite di Pietro Maso. Storia del ragazzo che giustiziò mamma e papà

LEGGI LE ALTRE NEWS NELLA SEZIONE STORIE E RACCONTI

Commento all'articolo