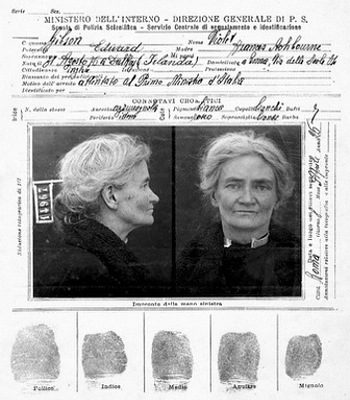

Violet Gibson: la donna che volle uccidere il Duce

Era aprile, una giornata qualunque di inizio mese del 1926. Che importanza ha se fosse il 6 o il 7? Il resto, invece, lo ricordo come fosse successo non meno di ieri.

Lui era appena uscito dal palazzo del Campidoglio. Era lì per inaugurare un congresso di chirurgia.

La figura maestosa, imperiosa, risoluta. Quella di sempre. Quella di chi sa che cosa vuole e sa come prenderselo…. Mentre scendeva la scalinata, la macchina d’ordinanza era già in attesa che salisse, presso il porticato. C’è chi aveva intonato Giovinezza. Cantavano… voci fresche… cantavano e lui, tronfio, si era fermato ad ascoltarli. Nessuno mi aveva notata, poggiata ad uno dei lampioni, sulla piazza. Perché avrebbero dovuto? Ero solo una signora sulla cinquantina, con i miei innocui capelli bianchi, raggomitolata nel mio cappotto… Fu questione di secondi. Estrassi dalla tasca una rivoltella, avvolta in una benda d’organza nera. La puntai… Il colpo partì, per schiantarglisi contro, pronto ad eliminarlo. Ad arrestarne il respiro e quella boria che lo accompagnava e che faceva sentire il resto del mondo… piccolo.

Premetti il grilletto, decisa. La pistola che tenevo in mano sparò. Dovetti sparare ancora. Tre colpi, in tutto, prima che s’inceppasse e, in quegli istanti, finalmente, mi sentii padrona di qualcosa di più grande. Ero io a dominare il gioco, per una volta. Per quella volta…

Una volta, destinata a durare troppo poco. Lo ferii solo di striscio. Lo presi all’altezza del naso. Dissero, poi, che a salvarlo sarebbe stato il saluto romano che stava porgendo, esattamente in quel momento. Tirando indietro il capo e irrigidendosi, come d’abitudine, si era inconsapevolmente salvato la vita. Si era tirato fuori dalla traiettoria.

Non so dirvi ancora se fu più tremendo il colpo in sé o il riverbero di quel che accadde subito dopo. Una folla di gente mi si scaraventò addosso, intenzionata al linciaggio. Quelli della questura mi sottrassero a stento alla furia di quanti mi si avventarono contro. Mi interrogarono, ma io non avevo nulla da dire. Restai zitta. Non ero dispiaciuta. Non ero arrabbiata. Ero solo… zitta. E zitta assistetti alla tracotanza di Romano. Il figlio del Duce ebbe l’impudenza di dichiarare che l’unico vero motivo di preoccupazione, nel dipanarsi degli eventi, era da considerarsi il tramestio, l’andirivieni dei chirurghi presenti sul posto al cospetto del padre.

Shhh… guardavo le cose da un mondo altro, come provenissero da un racconto lontano. E in quella narrazione mi cullavo. Il corpo era lì, abbandonato in quell’avamposto, in attesa di essere giudicato, punito… chissà… La testa, invece, volava, libera, spensierata…

L’attentatrice aveva fallito miseramente il suo obiettivo. Allestirono un’istruttoria ‘speciale’. Il Tribunale mi assolse, per totale infermità mentale. Successivamente, mi espulsero dall’Italia… per internarmi, altrove. Rimasi per i successivi trent’anni in una clinica psichiatrica. Al St Andrew’ s Hospital, nel Northampton, ci morii.

Ma questo non ha importanza, adesso. L’etichetta di pazza valeva per molte, allora. Era valsa anche per me. Un’isterica, maniaca omicida. Una squilibrata – sparsero la voce – magari condizionata, manipolata da qualcuno. Usata, ai fini di altri…

Indagarono sul mio passato. Il giovane funzionario di polizia che si occupava del caso, Guido Leto, se non sbaglio, venne immediatamente inviato a Dublino per raccogliere informazioni. In maniera discreta, fu la raccomandazione.

Lì, nella capitale irlandese, ebbe modo di conoscere la mia governante, la signorina Mc Grath. Fu semplice trovare le prove di quel che, d’altronde, si intuiva già. Ero, spesso, soggetta a brusche crisi nervose e l’anno prima avevo improvvisamente aggredito un’amica, con un temperino custodito nella borsetta. Ne venne fuori questo. La Mc Grath fu presente, in seguito, anche come testimone, ad avvalorare la tesi della mia infermità.

Ero una peccatrice, spogliata del suo stesso peccato. Inconsapevolmente crudele; immotivatamente colpevole. Incolore, in una storia che di tinte, più o meno cupe, non se ne andava risparmiando.

Io, carnefice, assumevo più i tratti di una vittima…

Il giorno dopo l’attentato, Mussolini era di stanza in Libia, a Tripoli, dove si mostrò con un vistoso cerotto sul naso. Parlano le foto, non racconto bugie. Ebbene, quello stesso giorno, presente sulla banchina del porto c’ero anche io.

Lo salutai, assieme allo stuolo di giornalisti che era lì con me. “Lei è la Gibson che fece questo?“, mi chiese, indicandomi il naso. Gli risposi che sì. Che portavo fiera il vanto di essere stata io. Non disse nulla. Solo, ci guardammo negli occhi, a lungo… Ci scrutammo, cercando di invadere il territorio inviolabile l’uno dell’altra. Due menti deliranti a confronto. Se vi dovessi confessare che trovai conforto nel riconoscermi in Lui; se dovessi ammettere che mi specchiai, come mai era accaduto con nessun altro essere umano…

Biasimevoli entrambi. Assurdamente sicuri. Ci vedemmo ancora, e ancora. Mi invitò, addirittura, affinché gli impartissi lezioni di inglese. Ma forse non fu così che andò… forse sto confondendo… è tutto nella mia testa… la testa… si riempie di immagini, come fosse un palloncino. Poi esplode e i ricordi cadono giù a mo’ di coriandoli, lacerati in mille pezzi… Mi arrestarono, mi estradarono… sì… sì è così che andò… mi cacciarono.

Avrei voluto tornare a casa, al numero 12 di Merrion Square. Era lì che ero vissuta da bambina. Ero figlia di un politico irlandese, nominato barone di Ashbourne nel 1885 e Lord Cancelliere d’Irlanda. Mia madre era una cristiana scientista. Io crebbi, instradata nella teosofia, prima di diventare cattolica romana, nel 1902. Fui presentata come debuttante alla corte della regina Vittoria ma, presto, rifiutai gli ideali, la religione, lo stile di vita britannici. Ero una pacifista, schedata da Scotland Yard. Poi, nel 1916, divenni seguace dell’antroposofia steineriana.

Di che parlo…

Violet Gibson è solo quella che sparò al Duce. Quella i cui evidenti problemi di salute condussero alla follia. Ad aprire le porte a questo stato di cose, l’esaurimento nervoso, prima; poi il ricovero e l’interdizione presso un istituto mentale. Due anni… ventiquattro mesi, che si conclusero con il tentativo di uccidermi. Poi, nel 1925 mi trasferii a Roma.

Ero una pacifista… un’attivista… una che viaggiava, che credeva, fermamente… Ero una donna. Un’ardente militante antifascista, in contatto con gruppi di Italiani che si opponevano all’avanzata delle camicie nere. Una straniera, una nobile… un motivo di evidente imbarazzo, per tutti.

Non mi mostrai mai pentita. Risposi, anzi, lucidamente ad ogni quesito. Sì, volevo eliminare Mussolini. No, non avevo complici. Tutti, intorno a me, cercavano di mettere a tacere la cosa… persino i membri della mia stessa famiglia avrebbero voluto sprofondare nel silenzio.

Forse fu per questo che si persuasero a tracciare il ritratto di una donna dalla personalità emotivamente instabile. Raccontarono degli episodi funesti, motivati da ‘dolorose perdite familiari‘. Arrivarono alla conclusione, unanimemente, che si trattasse di ‘lucida follia‘. Così, alfine, la definirono.

Una ‘folle‘, che scrisse dalla sua tomba anzi tempo, decine e decine di lettere, lucidissime. Chiedevo aiuto ai parenti, agli amici, alle istituzioni. Nessuna delle missive è mai stata recapitata. Sono ancora custodite nell’archivio della clinica. Ci fu chi, negli anni, tentò di contattarmi ma Io, oramai, ero scomparsa. Dissolta… come una nuvola che si fa inconsistente.

Era la soluzione più giusta per tutti.

Mi chiedo, alle volte, cosa ne sarebbe stato di me se fossi stata un uomo? Se ne sarebbe parlato o scritto di più? Passai solo come una ribelle da riportare all’ordine. La ruota di un meccanismo inspiegabilmente rotta. Io, trattata alla stregua di quante avevano avuto un figlio illegittimo. Feci la stessa fine, a ben pensarci, di Ida Dalser. Lei mise al mondo il figlio di Benito. Lui, in tutta risposta, la ripudiò. La rimosse, più semplicemente, come rimossero me dalla storia.

Buffo… quando Claretta Petacci venne a conoscenza dei fatti scrisse al Duce. Una lettera di felicitazioni per lo scampato pericolo e lui la notò e volle conoscerla. Fui Io a legarne il destino… Fui Io, in qualche modo, a farne la storia…

LEGGI ANCHE: Le cene d’addio della vedova Renczi…

LEGGI LE ALTRE NEWS NELLA SEZIONE STORIE E RACCONTI