Merope’s Tales (capitolo 6)

C’era un tempo in cui, sul suo conto, si diceva: “Non sa recitare. Non sa cantare. E’ calvo. Sa danzare poco…”. Lungo lungo, del resto, magro magro… con quel suo fare dinoccolato, come diremmo oggi. Gli occhi immensi, le orecchie a sventola… “Il sorriso” – si diceva anche questo – resta “un tantino rigido sulle labbra“. Eppure, una volta indossato il frac, si trasformava. Grazie a quella pennellata di stoffa, acquistava disinvoltura e d’un tratto, pareva un altro. Il cappello, immancabilmente posizionato ad arredare la nuca. Anzi, a coronarla, sorta di diadema incrollabile. Segno di riconoscimento. Insomma… marchio di fabbrica di un talento iconico. Il bastone stretto tra le mani. Più di un’arma… una bacchetta. Una bacchetta magica, che dava spazio ai sogni…

Ecco, incantava Fred Astaire. Che possedesse anche qualità di pianista o compositore lo sanno, forse, in pochi, ma chi non lo conosce come Sovrano incontrastato del Tiptap? Uno, insomma, capace di ‘suonare’ con i piedi. Espressivo, magnetico, talmente unico nel suo genere, da venire, poi, osannato, ripreso, imitato, da molti. Persino da Michael Jackson, pensate. Financo da Bob Fosse.

Perché ve lo racconto? Beh, negli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta i migliori artisti, dal Vaudeville girarono lo sguardo verso le grazie e le malie del Cinema, ma se vogliamo andare a fondo nella questione, non possiamo esimerci dal ricordare che tutto, ancora in questa circostanza, è partito da qui. Dal mondo fatato, colorato, scintillante del Burlesque.

Nel momento in cui gli occhi vi si infarciscono delle movenze indimenticabili di Ginger Rogers o dei passi, immarcescibili nella memoria, tracciati sull’asfalto da Gene Kelly, rammentate. Chiudete, per un solo istante gli occhi e ascoltate con il cuore. Le vedete, rarefatte, le immagini di gambe che si sollevano in coro, le udite le risatine, le intuite ‘le fusa’ maliziose e civettuole delle Starlette, alle prese con le loro performance?

Non divaghiamo. Dicevamo, dunque… Bob Fosse. Se il suo mentore, cito testualmente: “È stato il più grande, in tutti i generi in cui si è impegnato”, secondo quanto dichiarato – udite, udite! – direttamente dall’amico/rivale, Robert Louis Fosse, cittadino di Chicago, si è rivelato l’uomo dai mille volti. Vincitore di otto Tony Awards come coreografo – un primato impareggiabile – ne vinse anche uno, in veste di regista.

Un genio, talmente abile, da riscrivere le regole della danza. Attore, pure, oltre che ballerino. Sceneggiatore. Quello che, ad oggi, si riterrebbe un tipo ‘completo’. Un mentitore, azzardo io. Ha pochi capelli? Che importa, esiste la bombetta. Le mani non sono un granché? Indossiamo i guanti, no? Anzi, impariamo a giocare con le dita. Rendiamole un’arma a favore. E’ un’ambizioso, Fosse. Uno che non si accontenta di far parte del duo dei The Riff Brothers. Pretende di più.

Sulla musica di Cole Porter, allora, fa danzare le ragazze, equipaggiate di ventagli a forma di ostrica – vi ricorda nulla? – Poi, in tempo di guerra, intraprende il suo viaggio itinerante tra le basi navali e militari dell’Oceano Pacifico. “Ho perfezionato la tecnica di danzatore, coreografo e direttore, mentre eseguivo il mio dovere“. Ci scherza su, insomma; nel mentre, si dà da fare.

Si aprono le porte della Settima Arte ma, almeno dapprincipio, non tutto va come deve, nel senso che il successo non è, probabilmente, quello sperato. Hollywood, tuttavia, vuol dire anche Broadway, ed è nel 1969 che la ruota inizia a girare. Sweet Charity, protagonista Shirley MacLaine. (Rammentate? Irma la dolce… Tura Satana…) rappresenta solo il preambolo di una serie di successi incontrastati: Cabaret (1972), Chicago (1975), All the jazz (1979).

Musical, dai movimenti immediatamente riconoscibili. Si tratta, in sostanza, di veri e propri codici. Uno stile sensuale e fortemente stilizzato, a metà percorso tra il modern e il jazz. Impossibile confonderlo con altri. Le ginocchia, inaspettatamente, sono en dedans, le spalle arrotondate, il movimento è ‘isolato’.

“I miei amici sanno che, per me, la felicità è quando mi sento semplicemente miserabile e non sono pronto al suicidio!“, suole ripetere. Capito? Quel tanto che basta, per fornirvi l’idea sul grado di perfezionismo che lo anima. Di come sia meticoloso e attento e instancabilmente esigente, a cominciare da se stesso. Come strumenti di scena adopera cappelli a cilindro, sedie… sigillo identificativo, a suggello di un corollario di idee tutte, evidentemente, vincenti. Il corpo, come per magia, prende le sembianze di chewing gum. La forza parte dal basso e sale, come un filo che si inerpica su e su, in direzione del cielo. E poi ci sono gli accenti, in battere e levare… I gomiti attaccati al torace, le mani prensili, le camminate, in cui il bacino è tutto sbilanciato in avanti…

Coco Chanel, maestra d’eleganza suggeriva, a suo tempo: “Prima di uscire di casa, apprestatevi davanti allo specchio. Concedetevi un ultimo sguardo… Poi, liberatevi del di più“. Ecco, il concetto, più o meno, è il medesimo. Togliere. Eliminare. Selezionare. Lo sguardo, quello, deve tener desta l’attenzione… e l’attesa. Mai abbandonare lo spettatore. Guadagnamocelo l’applauso, fino in fondo!

E, a proposito di Gabrielle Chanel, colgo l’occasione per arretrare, di poco, negli anni. Mi riposiziono un pochino più a ritroso che, in fondo, è lì il mio posto, nel pieno dei Roaring Twenties. Nel periodo, cioè, in cui le Flapper la facevano da padrone. Rappresentavano, allora, la generazione del ‘trucco a perla’, dello smokey eyes, delle labbra ‘a bocciolo di rosa’ e le guance ‘a pomello’. L’aspetto ceruleo; anzi, meglio, diaphane, merito della cipria che ne ricopriva le fattezze, rendeva il loro incarnato di porcellana. Gli occhi, bistrati di un nero profondo in cui perdersi…

Sono indipendenti. Guidano, vanno in bicicletta, giocano a tennis; addirittura, alcune, le più emancipate, si recano in spiaggia, indossando il costume, in cerca – novità tra le novità – della tintarella. Fumano, bevono. Si vestono da uomo e, incredibilmente, per la prima volta, rinunciano alle infinite chiome, preferendo, di gran lunga, il taglio a la garçonne. Gli abiti si fanno improvvisamente più corti, scoprono – addirittura – il polpaccio.

Sono, tutte, pioniere di un modo nuovo di intendere la femminilità, che non risponde più ai canoni dettati dal Bustier di Vittoriana memoria. Addio al corsetto, è ora di indossare la guaina e, con essa, il reggiseno, il reggicalze…

Gli ‘uccellini che sbattono le ali mentre imparano a volare‘ si fanno portavoce di una Società svincolata da inibizioni, indipendente, sdoganata dagli stereotipi che, fino a quel momento, l’hanno accompagnata e descritta. Gaudenti, che niente vogliono avere a che fare con l’iconografia da brava ragazza beneducata. Tirano tardi la sera e, tra uomini e donne, non scelgono. Vogliono tutto e sanno pure come prenderselo. Irrequiete, fintanto che questo rimane utile, nel disarticolare le norme che non viaggiano più in sintonia con i tempi.

Loro danzano, al ritmo della musica Jazz. Ballano il Charleston e seguono quel fare sincopato, da sole, senza bisogno di accompagno. Vita bassa e gonna plissettata, o sfrangiata per poter meglio muoversi. “La vera eleganza non può prescindere dalla piena possibilità del libero movimento“, sostiene sempre Chanel, che nel raccontarsi e nel descrivere il periodo di appartenenza, rincara così da dose: “Fino a quel momento avevamo vestito donne inutili, oziose, donne a cui le cameriere dovevano infilare le maniche. Invece, io avevo ormai una clientela di donne attive. Una donna attiva ha bisogno di sentirsi a suo agio nel proprio vestito. Bisogna potersi rimboccare le maniche…“. Salgono, quindi, sulle imponenti Ford e si recano, ingioiellate di tutto punto, magari, al Cotton Club.

Il locale era stato rilevato nel 1922 da Owney Madden, un gangster appena uscito dal carcere di Sing Sing, che si era rilevato abile nel trasformarlo in un raffinato cabaret. Gli artisti che si esibivano erano tutti di colore. Tra le ballerine venivano scelte quelle con la pelle più chiara. Seguivano i musicisti e i cantanti. E se la prima rivista musicale fu messa in scena nel ’22, il locale cominciò a disegnarsi la sua fama, a partire dal 1925.

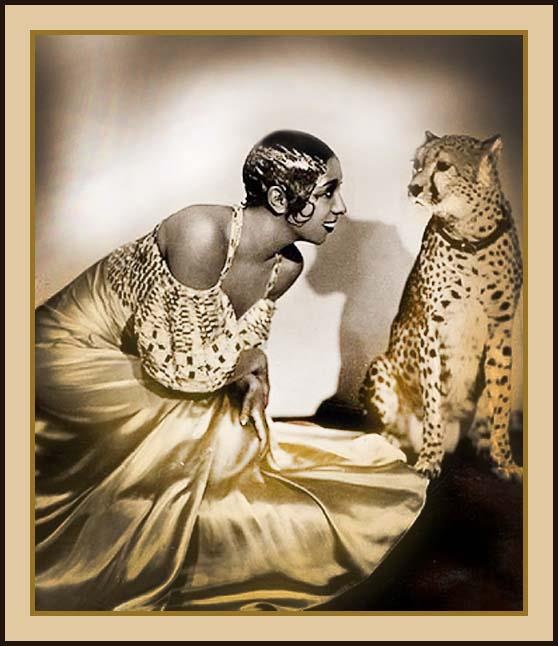

Qui si stillano, tradotto, gocce di ‘afro’. Come presso le Folies Bergère, nel ventre di Parigi. Nel ‘Tempio del bel vivere‘ si poteva persino giocare d’azzardo ed era qui che si esibiva Lei. La vedette di colore, giunta apposta dal Nuovo Mondo, per sedurre e ammaliare il pubblico di tutta Europa. Joséphine Baker: cantante, ballerina, militare (sì, avete sentito bene) e attivista statunitense naturalizzata francese.

Non ci credete? Seppe guadagnarsi, al termine della Seconda Guerra Mondiale, oltre che la Medaglia alla Resistenza, persino la Legion d’onore e la Croix de guerre. La ritroveremo, più in là, al fianco di Martin Luther King, dedita alla causa che vedeva in primo piano il sostegno dei diritti civili, ma questa è un’altra storia…

Partiamo, allora, dall’inizio. Un’infanzia difficile – a farci caso, sembra quasi un copione – sposata a soli 13 anni. Un esordio di carriera trascorso ‘dietro le quinte’, alle prese con i vestiti che avrebbero indossato le altre. Quante, insomma, sarebbero andate in scena. Lei no. Non per ora, almeno, relegata, semmai, al ruolo di rimpiazzo. Poi, accadde. Un membro dello spettacolo si ammalò e ‘Cenerentola‘ si ritrovò finalmente avviluppata dalle calde luci della ribalta.

Il 2 ottobre 1925, presso il Théâtre des Champs-Élysées, di cui divenne a stretto giro la prima ballerina, esordì con la sua Revue nègre. Un’ora dopo, quando apparve nel foyer, in occasione del cocktail della prima che seguì lo spettacolo, fu accolta con una standing ovation.

Del resto, bellezza e bravura erano indiscusse. Le esibizioni registravano costantemente il tutto esaurito, miscellanea di quel certo gusto piccante e ricercato del varietà, insolitamente amalgamato con un folklore di matrice espressamente esotica.

Nell’esibirsi, vestita ‘solo’ di un gonnellino di sedici banane (un costume, inventato ad personam dall’austriaco Paul Seltenhammer, che sarebbe divenuto, a sua volta, significazione della vita parigina di inizio ‘900), si mostrava scatenata nel più pazzo Charleston (ancora sconosciuto nel Continente) e, scevra da manierismi, incantava le folle, giunte ad applaudirla. Leggenda narra che, a chiederla in moglie, siano stati più di 1500 uomini.

Nel suo letto, di certo, passarono nomi importanti: Georges Simenon, Le Corbusier, ma non disdegnava neppure le donne…

Quando, nel ’27, si esibì alle Folies Bergère, ad accompagnare le sue rappresentazioni c’era un ghepardo…. Insomma, bella era bella. Capricciosa, pure, come, d’altronde, si deve ad una Star. La Venere nera truccava le labbra del color della pece e lisciava le chiome – cortissime – con la brillantina, caratterizzandole con il ‘tirabaci’. Musa, gettonata da fotografi e pittori, chissà, forse per via dell’accento straniero… Quando è in viaggio – narravano le riviste dell’epoca – “riceve gli ammiratori circondata dai suoi due cani: Fifi e Bebe, in mezzo ad una quindicina di bauli… “, che contenevano “196 paia di scarpe, 1367 tailleur, un assortimento di pellicce, innumerevoli abiti e 64 kg di una cipria, prodotta appositamente per Lei“.

Maliarde, figure lontane, ma che fascino… Quanto al Charleston c’è chi – invidioso o, forse, solo spiazzato – arrivò a definirlo “il ballo degli epilettici“. Maligni, che tardavano a comprenderne la carica istintiva, l’eccentricità dei passi… Benpensanti, che faticavano a non confondere la volontà di cambiamento con una sorta di ‘delirio collettivo’. D’altronde, infrangeva tutto l’assunto fin lì, in fatto di ballo. Il Daily Mail arrivò persino a definirlo “una reminiscenza dei riti orgiastici dei neri“.

Consisteva nel gettare all’esterno le gambe, con le punte dei piedi rivolte all’interno, cercando di mantenere le ginocchia unite. A seguire, una serie di sgambettamenti velocissimi, contorsioni, salti, calci… in breve, tutto quel che suggeriva la musica, peraltro, sottolineata dall’introduzione di un inedito strumento a percussione annesso alla grancassa – chiamato proprio Charleston – costituito da due piatti di metallo, sovrapposti uno all’altro.

Sembra che i primi a ‘scatenarsi’ siano stati gli scaricatori neri del porto dell’omonima città statunitense del Sud Carolina. Si ispiravano – come, a rifletterci, è naturale che fosse – ai movimenti, che solitamente eseguivano per caricare o scaricare le merci dalle navi. Ma è possibile che in loro abitasse, nel contempo, il ricordo delle danze propiziatorie delle antiche tribù di provenienza.

La brillante idea, passare – cioè – dalle banchine del porto ai teatri di mezza America venne all’impresario George White che, nel 1923, inserì la danza nel programma della rivista musicale “Runnin’ Wild“. La rappresentazione, che vedeva a protagonista una compagnia di artisti neri, fu presentata per la prima volta a Broadway e, da lì, fece scalo in tutte le città del Sud degli Stati Uniti. Un’invasione che, badate, in questa fase iniziale, non prevedeva alcun accompagnamento musicale. Si battevano le mani; i piedi sul pavimento e stop. Tuttavia, ed eccoci ‘tornati a bomba’, nello stesso anno Ned Wayburn, direttore artistico della compagnia di Florenz Ziegfeld, introdusse un numero in Follies 1923, in scena al New Amsterdam Theatre di New York. Tanto bastò.

Sulla scia del successo, ai primi ‘esperimenti’ ne seguirono altri. Furono in molti i coreografi che presero ad inserire le diverse acrobazie nel loro programma, finché poi, nelle sale, sbarcò una versione ‘edulcorata’, con figure, pure, prese dal two step e dal fox trot.

Fu, dunque, lo accennavamo, la volta dell’Europa. La canzone “Yes sir! That’s my baby“, che allegava al disco le istruzioni su come muoversi, fece il giro del mondo. In Italia, il brano Lola, cosa impari a scuola – così è arrivato da noi – scatenò una tale frenesia, che il Ministero della guerra vietò agli ufficiali di ballarlo, perché inconciliabile con il comportamento dignitoso imposto dalla divisa. Di Parigi, si è già detto.

In Inghilterra, nel luglio del 1925, il Dancing Times organizzò un tè danzante, allo scopo di insegnare ai maestri inglesi la tecnica del nuovo ballo. Il riscontro apparve travolgente: ingorghi di traffico, improvvisazioni, nel bel mezzo di Piccadilly Circus, appollaiati sui tetti delle auto. Il ritmo lo dettava: I’d Rather Charleston, il pezzo più in voga.

Quando, infine, appeso all’ingresso delle sale pubbliche, cominciò a comparire un cartello con la sigla P.C.Q. – “Please Charleston Quietly“, nacque una versione flat, decisamente più tranquilla.

Secondo alcuni – riassumendo – volgare; stando ad altri, degenerato. E c’era persino chi metteva in campo ‘la salute pubblica’. Lo denunciava, in quanto ‘esercizio’ pericoloso per le articolazioni, a causa dell’innaturale posizione che andava ad assumere il corpo. Chiacchiere… piuttosto che smettere definitivamente, si preferì stabilire piccole precauzioni. Innocui accorgimenti, mettiamola così. Non mancano le testimonianze, anche fotografiche, al riguardo, in cui le ballerine, sotto il classico vestitino in lamé, indossavano pesanti ginocchiere, del tutto simili a quelle dei giocatori di football…

Prima di congedarmi, ma solo per un po’, un sincero ringraziamento va a Cristina Pensiero, fonte di ispirazione per questo mio scritto e vero talento nel mondo della danza.

LEGGI ANCHE: Merope’s Tales (capitolo 5)

LEGGI ANCHE: Merope’s Tales (capitolo 4)

LEGGI ANCHE: Merope’s Tales (capitolo 3)

LEGGI ANCHE: Merope’s Tales (capitolo 2)

LEGGI ANCHE: Merope’s Tales (capitolo 1)