Vale, Vale… ma non vale!

Eravamo così, noi eletti dell’Olimpo Hollywoodiano. Divinità, decise a vivere appieno tutti i privilegi che ci concedeva il fatto di appartenere ad una casta.

“Io guardo la mia fiaccola bruciare alle due estremità. So che non durerà fino al mattino… Ma nessuno di voi, gioiosi amici e preziosi nemici; oh, nessuno di voi può immaginare quanta luce mi dà. Che splendore divino!“

Noi, la Gente d’Oro, ragionavamo… così.

“E le Feste che davamo!” Ricorderà, a tal proposito, Gloria Swanson. “A quei tempi, il pubblico voleva che vivessimo da Re e da Regine. E noi stavamo al gioco… Perché no, infine? Eravamo innamorati della vita. Guadagnavamo più danaro di quanto avessimo mai sognato ne esistesse al mondo e non avevamo ragione di credere che le cose potessero cambiare“.

Abitavamo in dimore principesche. Potevamo permettercele, del resto. La mia, il famoso Nido del Falco – era risaputo – si distingueva per la sua alcova, completamente rivestita in marmo e cuoio nero.

Della villa sull’oceano di Marion Davies non sto qui, neppure a parlarvi. Cento locali, un salone tutto d’oro, due bar, un cinema privato, tele di antica fattura e un’immensa piscina in marmo, sormontata da un ponte. Pola Negri aveva trasformato il suo salotto in un impluvio Romano. Barbara La Marr possedeva una stanza da bagno in onice, in onice da cima a fondo, con un’enorme vasca incassata nei pavimenti e rubinetti in oro.

Potrei continuare, raccontandovi, ad esempio, della mia Voisin da turismo, con il tappo del radiatore a forma di Cobra arrotolato. L’avevo fatto fare apposta, che volete!? Allora tutto ci era concesso. Questi e molti altri privilegi che suonavano come capricci, ben più esosi e pericolosi.

Gloria, ancora Gloria aveva fatto foderare la sua Lancia con pelle di Leopardo.

Certo, il sesso rappresentava il leitmotiv, ma non sarebbe stato altrettanto affascinante, né coinvolgente, se non avesse profumato delle tonnellate di Shalimar che, oramai, impregnavano i nostri Boudoirs. Le pailettes facevano da corollario a Notti folli, intrise di alcool, immancabile ed immancabilmente clandestino.

In settimana ci attendeva il duro lavoro? Benissimo, il week end era delegato allo sperpero, alle velleità, ai vezzi, a tutti quei peccati che ci appartenevano e di cui, paradossalmente, andavamo tanto fieri.

Eravamo pavoni. Esibizionisti incuranti di tutto. Di tutti.

Gloria spendeva l’occhio della testa per mostrarsi al suo pubblico. Ogni anno, 25.000 dollari andavano via in pellicce, 10.000 in altri cappotti. 50.000 erano riservati agli abiti; 9.000 alle calze; 5.000 alle scarpe. 6.000 dollari ai profumi. D’altronde, la Paramount la sovvenzionava lautamente: 900 mila dollari ogni 365 giorni, che le consentirono, evidentemente, con la medesima noncuranza, di cambiare marito. Lo fece, in almeno cinque occasioni.

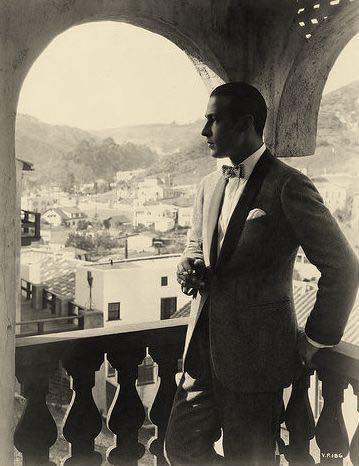

Io? Tra tutti ero… ‘Il più bello!‘. No, non virtuoso. Ero l’Amante Latino, il Tomber de Femmes. Colui che faceva allargare le cosce alle Signore, con l’ausilio di un solo sguardo. Trasecolavano, tra le mie braccia. Colui, al contempo, che di ‘rude’, a dispetto del nomea, si vociferava avesse assai poco.

Non avete ancora compreso? Sforzatevi, appena. Bastano brevi attimi di riflessione, in fin dei conti, per ricomporre il puzzle e indovinare il mio nome. Facciamo così, vi fornisco nuovi indizi, ma prendiamola dalla fine.

L’epilogo mi vuole defunto per via di una peritonite, a seguito di un’operazione d’appendicite a caldo. Le cronache raccontarono questo, se non altro. Poi, c’erano le voci di corridoio. Quel mormorare, che ventilava la vendetta all’arsenico di una facoltosa dama – di estrazione alta e piuttosto nota ai membri della Società bene newyorkese – respinta. Piantata in asso, dopo tante promesse e una fugace avventura, durante una mia visita in città. Chi mi vedeva morto, per mano del revolver di un marito geloso. Chi gustava, forse, la sua fredda rivincita, lasciando che mi si credesse sifilitico e smunto, senza più possibilità di remissione dalla malattia.

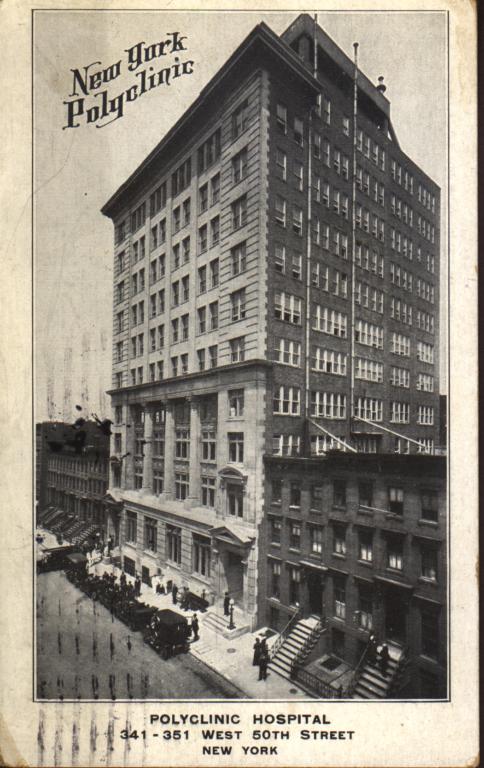

Fatto sta, alle 12.10 del 23 agosto 1926, presso il Polyclinic Hospital della Grande Mela, il mio cuore aveva smesso di battere. Tanti altri proseguivano, invece, a farlo, per me e in mio nome. Non si davano pace, per una dipartita ingiusta, a loro detta. Ignobile, inspiegabile e immotivata. Soprattutto, giunta anzitempo.

Donne, tantissime, un numero inimmaginabile e uomini, pure. Siete scandalizzati? Ero un Sex Symbol, no? Traetene voi le conseguenze. Rudi… Rodolfo, il pugliese Rodolfo, nato a Castellaneta e che, nel 1913 – avevo all’incirca 18 anni – si era imbarcato su una nave diretta verso il Nuovo Mondo in cerca di successo e lì, in America, aveva edificato le fondamenta del proprio futuro.

Valentino… l’avventuriero. Valentino, il tanghero. Valentino, la cui virilità, sul limitare dell’illustrissima carriera, veniva sbugiardata senza remore, senza un briciolo di pudore.

Il Chicago Tribune approfittò del mio giro promozionale a New York, per fare ‘polpette’ di me. Era il 18 giugno 1926. Mancava poco all’addio, ma che poteva saperne ‘Il più grande giornale del mondo‘? Tale era considerato, allora.

“Una nuova sala da ballo è stata inaugurata giorni fa, nella zona nord della città. Un locale molto bello e, a quanto pare, gestito come si deve. Ma l’impressione gradevole dura soltanto finché non si mette piede nella toilette maschile e si vede sul muro un marchingegno fatto di tubi e di leve, con una fessura per infilare una moneta. I tubi di vetro contengono una sostanza soffice, rosa e, sotto, uno sbalorditivo cartellino dice pressappoco: “Inserite la moneta. Tenete fermo il vostro piumino sotto il tubo e abbassate la leva”.

“Un distributore di cipria! In una toilette maschile. Homo Americanus! Perché qualcuno non ha annegato senza chiasso Rudolph Guglielmo, alias Valentino, tanti anni fa?“. Ci si domandava sarcasticamente, con un che di sottinteso dileggio. Mi si irrideva. Ecco tutto e si invitava il lettore a fare altrettanto. “E la macchina della polverina rosa è stata strappata dal muro o almeno ignorata? No, viene adoperata. Noi personalmente abbiamo visto due ‘uomini‘… avvicinarsi, inserire la moneta, tenere il fazzoletto sotto il beccuccio, poi prendere la vezzosa polverina color di rosa e picchiettarsela sulle guance, davanti allo specchio. Un nostro collega, uno degli uomini più miti e affidabili della Terra, l’altro giorno è piombato in ufficio facendo fuoco e fiamme, perché aveva visto un ‘giovanotto’ pettinarsi le chiome impomatate in ascensore. Ma noi riteniamo che la storia dei piumini rosa batta di gran lunga quest’altra“.

Cipria. Chi non la usava, ai tempi? Si spendevano cifre esorbitanti, inverosimili per una sbuffata sul viso ma, a quanto pare, per quel che mi riguardava, nuvole polverose e brillantina conducevano in una sola direzione. Verso un percorso di perdizione: buio, omosessuale e che metteva in dubbio non solo la mia, di mascolinità.

“L’uomo ha cominciato la sua parabola discendente, a nostro avviso, quando ha abbandonato il rasoio a mano libera per il rasoio di sicurezza. E non ci meraviglieremmo, apprendendo che il rasoio di sicurezza è stato detronizzato dal depilatorio. Di chi o di che cosa è la colpa?“. “Come si conciliano – proseguiva l’articolo – i cosmetici maschili, gli amanti tenebrosi, i pantaloni cadenti e i braccialetti alla schiava con il disprezzo per la Legge e con una diposizione al crimine più consoni alla Frontiera di cinquant’anni fa che non ad una Metropoli del ventesimo secolo? Alle donne piace questo tipo di ‘uomo’ che s’incipria in una toilette pubblica e si aggiusta la coiffure in un pubblico ascensore? Ma, forse, in fondo al cuore, queste dame appartengono all’era wilsoniana del “Non Ho Cresciuto Mio Figlio Per Farne Un Soldato”… Che ne è stato del sano atteggiamento da ‘uomo delle caverne’ di un tempo?“. Si terminava, asserendo che Rudy – Io – il leggiadro garzone del giardiniere “è il prototipo del maschio Americano. Oh Gesummaria!“.

Indossavo abiti stravaganti, questo sì. A nessuno era sfuggito il bracciale alla schiava del quale mai mi sarei liberato. Non in mezzo alla gente, almeno. Gioielli, profumi dal sentore penetrante, cappotti foderati di Cincillà… si articolava così, il mio guardaroba, ma le provocazioni costituivano parte integrante della partita.

Figuratevi quando vennero a sapere che entrambe le donne che avevo sposato erano lesbiche. Nessuno dei miei due matrimoni, né quello con Natacha Rambova, né il precedente con Jean Acker, erano stati consumati. La prima, anzi, addirittura, mi accusò di averla umiliata sessualmente, per via della mia inesorabile indifferenza. Oltre alle botte.

Poi, spuntò fuori la storia della bigamia. Il primo divorzio non era ancora stato omologato, che già mi davo da fare – per chi voleva crederci – con la seconda arrivata. Ambedue mi erano state formalmente presentate da colei che potremmo definire, in questo racconto, la Tessitrice. Alla Nazimova cuciva i nostri rapporti, ne governava le fila, fuori e dentro le scene.

Alla possedeva, a sua volta, quel tanto di esotico, da far capitolare chicchessia. Era maestra nel maneggiare le vite altrui. Le nostre… vite e le sue Feste, nel Giardino di Allah, sapevano come rimpinguare quotidiani e riviste di notizie, che nessuno si sarebbe poi esonerato dal leggere.

Produsse la Salomé. Natacha ne disegnò i costumi. Ebbene, vennero scritturati unicamente attori omosessuali, in aperto omaggio ad Oscar Wilde, si disse. Alla gestiva la regia della mia esistenza (forse, neppure troppo bene, a considerare i risultati) ed io, un po’ incurante, un po’ incosciente, la lasciavo fare. Era abile, d’altra parte, nel convincermi. Merito – forse – del fatto che desideravo, accanto, una figura forte, risoluta, determinata e tenace. Natacha, scherzosamente, l’avevo soprannominata ‘il principale‘ e Lei si mostrò totalmente all’altezza del ruolo. Fin troppo, a rifletterci. Organizzò, passo passo, la mia ascesa alla Paramount, fin tanto che Zukor non si trovò costretto a sbatterla fuori. Fuori dal set, intendo. Lei, di tutta risposta, mi trascinò via dalla Casa Cinematografica. Capito che tipo?

Scrisse persino un film, per me: Il falco bendato. Non ve lo sto a raccontare, lo ritennero – come è che dissero? – “improducibile“. Poi, insieme, pubblicammo, opera a due teste e a quattro mani, uno smilzo libercolo di poesie. Sogni ad occhi aperti, si intitolava. “Ahimè‘, a volte Io trovo una squisita amarezza nel tuo bacio“. Terminava con queste parole.

Non ero un poeta (o forse sì), ma gli insulti pubblici li trovavo oltremodo offensivi. Gratuiti, per uno che aveva fatto trasecolare al proprio cospetto fior di donne; aveva creato uno stile. Si era regalato un’identità, forgiandola dal nulla. In punto di morte chiesi al mio dottore: “E allora? Mi comporto come un piumino rosa?“, a conforto di un’idea di me che non fosse fiacca o, tanto peggio, smidollata.

Trovai le conferme, plausibilmente, dopo morto. Due tentati suicidi, nell’immediato. Una ragazza, a Londra, si avvelenò davanti alla mia foto con dedica. Un fattorino dell’ascensore del Ritz di Parigi fu rinvenuto cadavere, riversato su un letto ricoperto dalle mie immagini.

Non me ne ero andato solo io. Era svanito, nello stesso istante, ciò che rappresentavo. L’utopia di un’uomo per tutte. Per tutti…

Mentre il mio feretro era solennemente esposto presso la Campbell Funeral Home, le strade di Manhattan vennero invase. 100.000 persone finirono per fare a pugni, pur di avvicinarsi e concedermi un ultimo saluto. C’è chi parlò di una macabra cerimonia, con tanto di drappello di ‘false’ Camicie Nere, a piantonare me, defunto. C’era un’altrettanto fasulla corona di fiori, fantomaticamente inviatami ‘da Benito‘. La trovata pubblicitaria di un press agent dell’impresa di pompe funebri, i cui estetisti si erano messi all’opera sul mio volto con talmente tanta minuzia, da rendermi ‘attraente e soffice’, fin mentre sbiadivo di sapore.

A Jean lasciai… un dollaro. Trovavo buffo quel suo modo di dimenarsi, esageratamente lacrimevole, smaccatamente artificioso, mentre rendeva omaggio alla mia salma. Si straziava, ignara dell’eredità, sormontata – però – per abilità scenografica, da Pola Negri, che le rubò la scena, ancor più scaltra, precipitandosi in quel di Hollywood agghindata in scicchissime gramaglie.

Pola scoppiò in singhiozzi. Poi svenne. Non senza prima aver verificato che la stanza fosse stracolma di fotografi. E, tra una lacrima finta ed una artatamente verosimile, spiegò come fosse in procinto – ahinoi – di venire impalmata, proprio da me.

Pensate, una giovane di Ziegfield, tale Marion Key Brenda, dichiarò alla stampa la stessa cosa. L’avrei chiesta in moglie nel Night Club di Texas Guinan, la sera prima di ammalarmi.

Un secondo funerale venne celebrato in California, dalla parte opposta della Costa. Poi, mentre mi avviavo alla sepoltura, qualcuno prese a cantare: “C’era una nuova Stella in Cielo, ieri sera“, scandendo, subito a seguire, il mio nome.

31 anni, vissuti appieno. Ricordati da inconsolabili stuoli di ammiratori di entrambi i sessi. Commemorati dalla Dama in Nero che, puntualmente, ogni anniversario del mio estremo saluto poneva un mazzo di fiori sul mio mausoleo, autentica custode della mia memoria. Ramon Novarro, a sua volta – si seppe più in là – conservava in camera da letto, sotto una campana in vetro, un giorgino di piombo nero, adorno della mia effige in argento. L’ultimo dono, prima di perdermi per sempre…

LEGGI ANCHE: Quel pasticciaccio là, sull’Oneida

LEGGI ANCHE: Wally non ci pensare! …e Wally, non ci pensò più

LEGGI ANCHE: Barbara, Alma, Juanita: tre ragazze per il ‘Conte’

LEGGI ANCHE: La ninfetta Mary e il satiro Desmond

LEGGI ANCHE: Disastro ad Hollywood: la prima volta fu Olive Thomas

LEGGI ANCHE: Virginia: parabola di una Stella ‘cadente’