Klimt

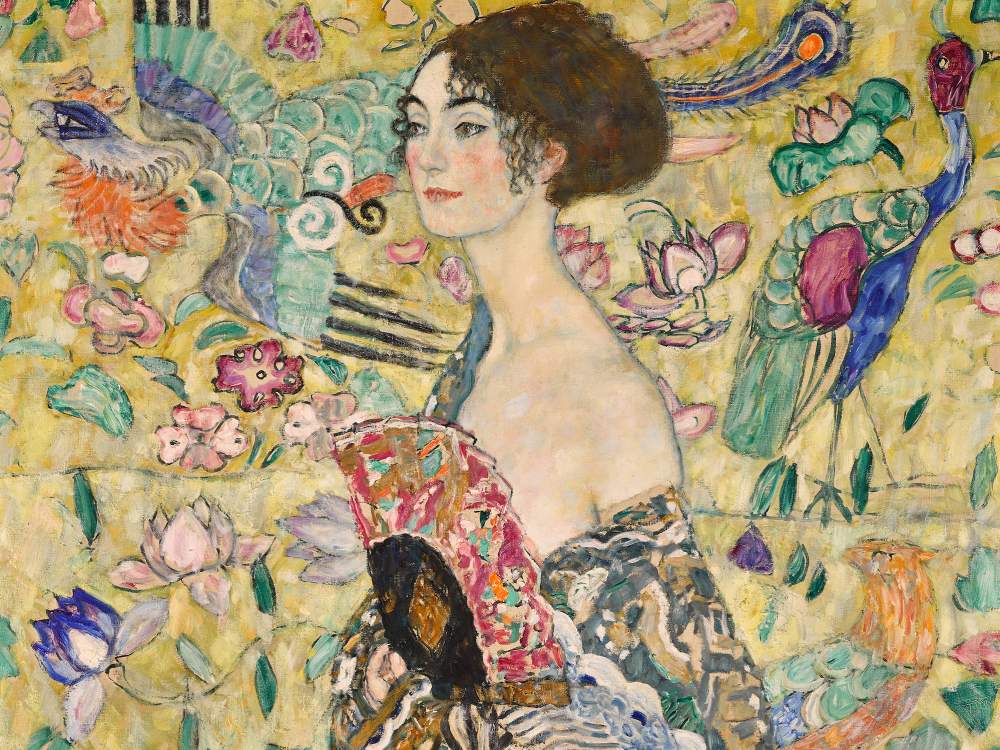

Avete idea di cosa significhi essere preda di un’ossessione? Le vedevo: caste, eleganti… mi giravano attorno, fino ad sconvolgermi mente e sensi. Mi incantavano e, intanto, mi agitavano – con il loro fare soave – i pensieri, almeno fin quando non le riportavo su tela.

Erano tutte così muliebri e sensuali… Le desideravo e l’unico modo per smarcarmi dall’esser distolto al presente era immortalarne i lineamenti. Tradurle in ritratto. Catturarne le espressioni. Rapirne le fattezze e possederle, in una maniera solo mia.

Cristallizzate, arricchite degli ori e dei tesori, di cui avrei desiderato ricoprirle materialmente. Schiavo dei loro sguardi… delle espressioni, dei cambi di accento, di quei corpi eburnei… Le mie donne… la mia gola…

Fu in questo modo, che, armato di pennelli, operai la mia personalissima rivoluzione.

‘Ad ogni epoca la sua arte e ad ogni arte la sua libertà‘. Dal 1898, questa frase campeggia sulla facciata del Palazzo della Secessione. Ebbene, la stagione, breve e intensa, che visse il cuore dell’Europa a cavallo tra i due secoli si descrive così, con poche, dettagliate, parole. Quella fu anche la mia, di stagione.

Un’epoca a cui, si racconta, seppi conferire la perfetta forma, impressionata dalle atmosfere dei miei quadri. Gli splendori e la consunzione di un Impero in dissoluzione erano intrappolati lì, impressi in un lavoro declinato sì nell’osservazione ma anche e soprattutto ammantato della passione che ardeva dentro di me.

La Finis Austriae. Un mondo, il mio mondo che moriva. Lo stesso mondo disvelato da Freud in tutte le sue fragilità. Impregnato, nonostante tutto, delle inedite correnti culturali che lo animavano. Lo attraversavano e come semi attecchivano, laddove il terreno si mostrava più fertile. Rinnovata lingua per quel che, via via, andava perdendo di colore.

Ad un passo dal Conflitto Mondiale, esisteva ‘il regno dell’uomo senza qualità‘. O meglio, ‘un insieme di mille qualità, senza uomo‘. Proprio in quell’universo, attraverso le mie opere, vissi tre volte. Conquistai Vienna. La scandalizzai. Infine, la sedussi.

Io, che di quella città imparai, sin dall’infanzia, a perlustrare i sobborghi, secondogenito di sette, figlio di un padre artigiano. Un orafo, per la precisione. Anello di congiunzione tra me e il mio talento. Tanto che, sulla sua scia, intrapresi gli studi di grafica, intaglio, oreficeria. Studiai i metalli e il mosaico. Entrai in contatto con i segreti della decorazione. Imparai a padroneggiare la mia arte.

“Chi vuole sapere di più su di me osservi attentamente i miei dipinti, per rintracciarvi chi sono e cosa voglio“.

Chissà cosa ne sarebbe stato di me, scevro da tanta bellezza. Chissà cosa ne sarebbe stato, privo dell’animo ribelle, dell’istinto compulsivo che, nel silenzio, mi animava.

Quel mondo, scosso nelle certezze dalle idee illuminate di Einstein, mi apparteneva e il volto di Vienna, riscritto insieme a chi la pensava come me, ne rappresentò solo una parte. Eppure, il fremito insito nelle collaborazioni architettoniche non era che un vago riverbero di quel che nutriva il mio petto, quando si trattava di donne.

Creature languide, che indagavo nelle manifestazioni più tenere, come nei gesti lascivi. Tentatrici, maliarde dal volto angelico. Mistero, delicato e perverso, da riprodurre e riprodurre e riprodurre ancora…

“Non ho mai dipinto un autoritratto. La mia persona come soggetto di un quadro non mi interessa. Mi interessano gli altri“… le altre. Buffo – starete pensando. Vivevo, ripartito nell’espressione dicotomica di me stesso. Sorta di monaco, in casa, viziato, tra le coccole di mia madre e quelle delle mie sorelle; costantemente dedito al lavoro. Un tombeur de femmes, appena varcato l’uscio. Serialmente indaffarato nella circonlocuzione dello stuolo di modelle che mi capitava di incontrare. Arrendevoli, loro. Folle, io.

Leggenda vuole che abbia generato 14 figli. Gustav, il nome riservato ai maschi, riproduzione di un me stesso che ancora non conoscevo. Che avrebbe potuto sorprendermi, superarmi. Tuttavia, il mio viscerale amore fu puro, schietto, non vincolato da nulla. Emile rappresentava, per me, l’essenza rara; anzi, unica, di quel che andavo cercando. La tartassai di lettere. Ne scrissi 400, al suo indirizzo, colme d’ebbrezza. Intente a restituire i confini ad un sentimento che, in verità, di limiti ne contava e ne conteneva ben pochi.

Diversa e decisamente più fisica la relazione con Alma. Musa, fin quando non si rese l’interprete della mia più acerrima critica. “Circondò di lustrini i suoi quadri, che prima erano concepiti grandiosamente e la sua visione artistica decadde al livello del mosaico d’oro e della decorazione. Era circondato solo da donnette e mi cercava, perché sentiva che potevo aiutarlo“. Mi stroncò come, in fondo, era giusto che fosse.

In quanto all’oro, beffa del destino, fu proprio il prezioso metallo a codificare quel che ero. Il pittore aureo, eredità dei miei geni o, forse, solo risposta ad un’epoca che, da me, questo pretendeva. Rispondevo ai gusti della gente e, intanto, ritraevo Giuditta I (1901), perfida e irriverente, più simile ad una crudele Salomè che all’eroina raccontata nella Bibbia.

Colpa, anche, dell’influenza esercitata dai mosaici, scoperti durante un viaggio a Ravenna. Trascorsa la prima, ci feci ritorno una seconda volta. Incuriosito; determinato a sfruttare i pregi di quel che i miei occhi erano riuscii ad estorcere. Avevo trafugato, più o meno consapevole, la maniera per modulare le superfici, rivestendole fino a farle splendere. Le animavo, attraverso linee sinuose. Le rivestivo di simboli e figure geometriche. Le accendevo, grazie ai toni del porpora e del verde acqua.

Magnificenza, dalla quale si affacciava… Lei. Regina, di cui si intravedevano i tratti accennati, le porzioni di pelle: le spalle, il volto, le mani… Assumeva carne, ma mai abbastanza, questa mia fantomatica compagna e conduceva, più che alla sostanza, ad una dimensione di sogno. Le ornavo, tutte, le vestivo in questo mio rimestare su di loro, Sovrane di un cervello sempre all’erta, costantemente affamato…

Il piacere si declina nell’affannarsi dei respiri, nei gemiti, nella lascivia dei corpi fusi uno nell’altro. Io rispondevo ai miei turbamenti e l’orgia che mi abitava nelle vene si traduceva, tramite l’uso delle mani, in altro da me. Un bene, profittevole per tutti. Dono per il mondo intero.

Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer (1907) riscosse credito, grazie al processo che costrinse l’Austria a restituirlo alla famiglia, cui i nazisti l’avevano sottratto. Il bacio e Danae (1907-1908), rappresentavano, invece, le tessiture opposte di un’uguale schema. Del resto, ve l’ho raccontato, l’Amore, dal canto mio, sapeva assumere una consistenza ambigua.

Etereo, alle volte. In talune altre circostanze, carnale. Così, se in un caso le bocche dei due amanti neppure si toccavano, differente era la tizianesca interpretazione della figlia del re di Argo posseduta da Giove, nell’atto di trasformarsi in una nuvola d’oro. La giovane dalle chiome rosse, l’aspetto sognante, l’aria accondiscendente accoglieva volentieri, tra le proprie cosce, la brillante metamorfosi del Dio.

Che volete, io ero questo. Un uomo, intrappolato nell’eterno dissidio tra il pragmatico e l’evanescente. Tra la potenza di ciò che è materia e la voluttà di quel che fugge.

Vinse, alfine, se state ancora ascoltando, la mia prima natura. La forza espressiva ebbe la meglio sulla mollezza, derivata… beh….

Eliminai l’oro. Vi rinunciai. Di più, abdicai, in favore degli stracci. Un manto di coperte e tessuti variopinti poté, nel 1917 – La Culla – più che i mantelli istoriati. Rimanevano, al cospetto di chi alzava il mento, i vessilli del nuovo secolo già diventati macerie e quel mio cuore agitato, strafottente e timido, che continuava a battere… a battere… fino a introdurmi in un domani troppo distante, per non risultare nebuloso. Ciò non di meno, per un’indole quale la mia, enormemente avvincente.

LEGGI ANCHE: Madame de Polignac: la donna della Regina

LEGGI E ASCOLTA LE ALTRE NEWS NELLA SEZIONE STORIE E RACCONTI